浦戸湾!

最近色んなところで取り上げられてる四万十川。アカメだけではなく色んな事から少し見てみますね。

四万十川には堰堤やダムがありその水量の関系で中下流では夏場表面水温が35℃以上にもなることも珍しくはありません。

窪川~江川崎までの高低差は100m程しかなくいかにゆったりとした流れかが解ると思います。高知県から徳島県に流れる四国三郎の別名を持つ吉野川は激流ですごいですが四万十川はその逆ですね。だから回し水のように高水温になります。 夏場には高水温と酸素不足で鮎が流れることも度々あります。

事実を書くと四万十川の平均河床勾配は0.61%であり、特に、梼原川合流点(標高125m)から河口までの106kmは0.12%と大変小さい値となってこの緩やかな流れが生活排水やにごりなどの汚濁に対して大変弱い体質となっています。

流域が長いのに高低差が無いというのは流れは緩いが押しが強いです。此はアカメの体型にも変化が現れ寸胴で長く尻尾も長くなってるやつが多く感じられます。浦戸湾のアカメと少し違いが感じられるが時期での違いも有るので正直なところはわかりません。それほど多くの固体も見てませんからね。

四万十川の名前の由来を書いてみましょうか。 四万十川は渡川?

平成六年七月、四万十川は渡川との「一物二名」の混乱を避けて「清流四万十川」一本になったかにみえた。だが、公式では「渡川水系四万十川(渡川)」である。これが四万十川の本名!。本名と言えば、武士の世界では「諱(いみな)」と称して不幸を呼ぶものとしていた。通常は「字(あざな)」を用いた。坂本龍馬直柔(なおなり)のように。

混乱は今だけではない。

そもそも渡川とは道の線上に川があり、それを渡って渡川の川名となる。と1589年の長宗我部地検帳に書いてある。 だが、「古今和歌集」の中に「泣く涙雨と降りなん渡川水まさりなば帰りくるがに」小野篁(たかむら)が私の涙で渡川(三途の川)を増水させて亡き妹がそのために帰ってくるかもしれないと詠じたものである。 渡川=あの世をまずみる。さらに渡川は奈落(地獄の底)に落ちる。

この頃から渡川近辺は流罪の地となる。 1722年頃から地域民は四万十川を要望し公は渡川を押すようになったようである。

四万十川の名前の由来は中流部に「四万川」という川がある この川は4万集まる川と言う意味である。このような川が沢山集まり四万十川になったのです。

四万十川の十は倍、集まるの意味です。

今では四万十川と言えば「清流」の代名詞ですよね。もしかして「字(あざな)」?

上で書いたように四万十川の由来には上流の四万川、沢山集まり四万十川になった由来ともう一つアイヌ語の「シ、マムタ」=大変美しい川の由来があるがこの関連は謎ですね。

さて、浦戸湾

湾東側からの流入河川は国分川、舟入川、下田川

湾西側からの流入河川は久万川、江の口川、鏡川、新川川

湾の入り口幅140m・奥行き6kmの縦長の湾で口が狭く奥が広いのを平水域と言いますね。

湾口幅:250m 面積:7k㎡

湾内最大水深:22m 湾口最大水深:10m

丸山台 ツヅキ島 衣ヶ島 玉島

裸島などの島が有る。

ほぼ汽水域で浦戸湾の真水は上層約2mまでが多い。

りんや窒素の数値は昔高知パルプが有ったまっ茶色の廃液時代と現在とほとんど同じと言うのが怖いです。水色は透明に近く綺麗に見えますが実はかなり痛めつけられてます。

怖いのは環境ホルモンで雌化や雄化することです。アカメが絶滅するにはこれが最有力なのかもしれません。

さて、ここでアカメの事なのですがこういった四万十川同様綺麗に見えて汚いかもしれない場所にアカメは多く生息しています。

この写真は今年の五月に四万十川での物ですがのぼりこやエビが沢山入ってました。鏡川も昔はこういった魚が沢山居ましたが最近はほとんど見なくなりました。

遡上時期のごりなどがものすごく少なくなってます。

しかし何故かアカメはものすごく巨大化したり数も多くなってるように思います。

確かにアカメの釣り人も増えたし道具類も発展してきたりで今まで獲れなかった魚が獲れたりしてるので感じてるのかもしれません。

また、場所によっては激減してると思うところも在りますがそこはアカメの生活場所にマッチしなくなってるのか?

工場の排水は温排水だと公害となるので最近は調節してます、その為にこういった場所には集まりにくくなってるのかもです。

稚魚もしかりでコアマモの近くには沢山のアカメが見えます。海岸線のテトラにも沢山のアカメの稚魚も見れます。

しかしアカメは汽水が大好きなようでこの地域がダメになってしまうと生活場所がなくなりそうです。

四万十川も浦戸湾もすごく大きな汽水域です。他の高知の沿岸でも沢山のアカメは居ます。他で産卵などもして居ると思うしそういった場所も知ってます。が最大の供給場所は浦戸湾には違いないことです。

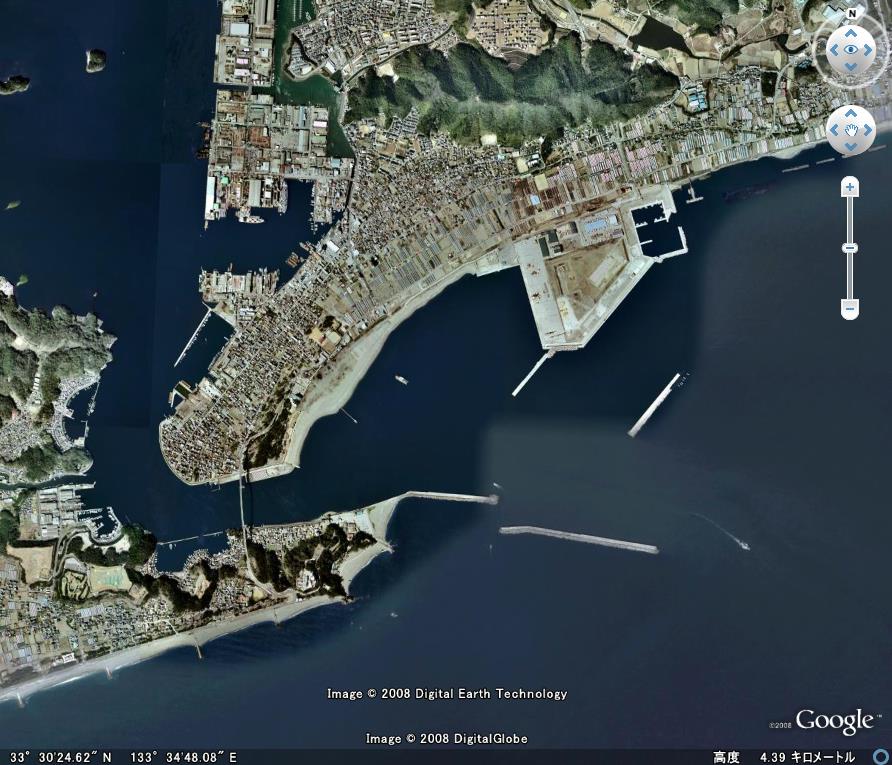

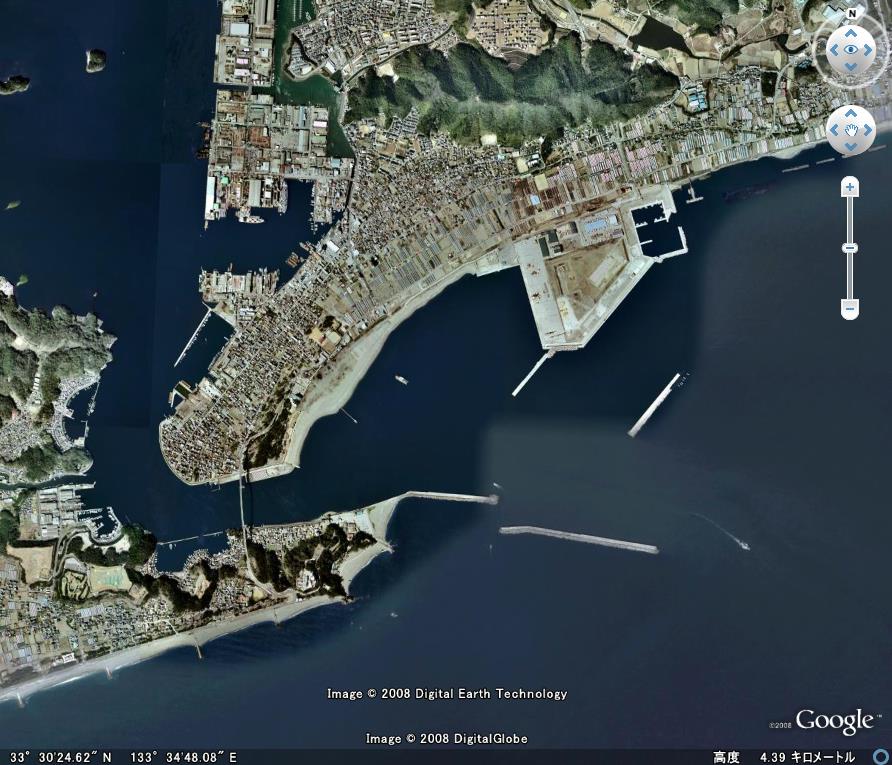

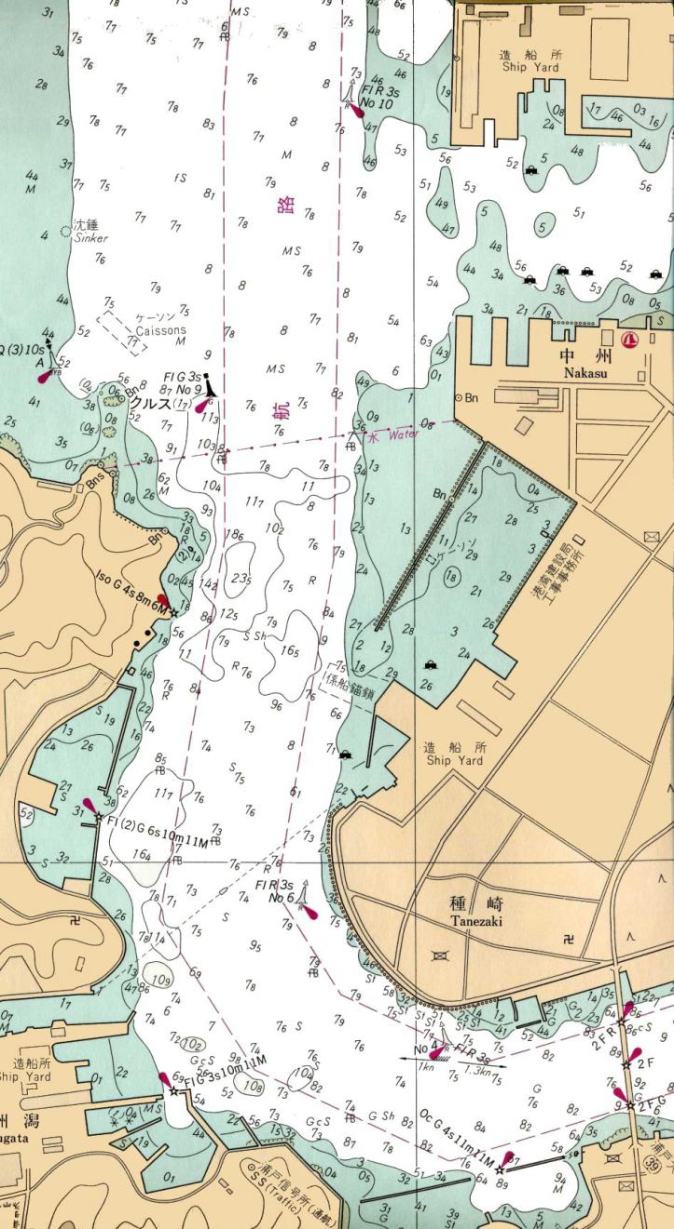

昭和30年ごろの水路図(pdf) 最近の水路図(jpg) 違いが判りますか?

色々自分でも調べてください。 右側には大昔のサジマさんです。 今は航路になって爆破されて無くなってます。

浦戸湾

先日浦戸湾や四万十川の事を少し書いてみました。それに伴う最近の事です。 画像を見るとわかるように昔の浦戸湾との違いは大きい堤防がいくつも出来たことです。

桂浜の堤防が出来てしばらく経つが結構影響は有ったようです。しかしそれ以上に最近出来てきた新港に伴う沖の堤防がいくつも。

この堤防は津波などの被害にあわないように作られてるようですがこと浦戸湾の水系には多大な影響が有ります。

この堤防郡?に囲まれた場所は今までは浦戸湾の満ち引きの水が黒潮の反流の関係で西や東に流れ浦戸湾の水は入れ替わっていました。

しかしここ最近出来た堤防により浦戸湾の水の入れ替わりはかなり少なくなってます。この写真ではわからないのですが大雨や台風後に浦戸大橋から眺めると湾内の水がほとんど入れ替わってない事がわかります。

湾内の自然浄化が堤防によって蓄積されるようになってます。

わかるように、今までは浦戸大橋を流れ出た水は桂浜や種崎方面へ泥水などは拡散したが現在は沖の堤防で止められまた込み潮になると湾内へ戻ってきます。

この影響だと思うのですが昔沢山居た石鯛の幼魚(サンバソウ)やスミヒキ(シマイサキ)などは激減してます。

これとは関係ない事ですが昔に湾の西側、東側を埋め立てしたときには湾内の水位が上昇してしばらくの間平水時に戻らなかったことが有ります。

現在はこういった水面上昇がわかってからは湾内の埋め立てはやらなくなりました。逆に航路や澪筋の浚渫は行われてます。これは湾内だけでなく河川にも及んでます。

何年か前は水害の関係も有るが国分川筋などの浚渫が行われました。

1982、1983 両年に来た台風10号などは高知市内を水浸しにしてますが前年度以前の台風で(特に1982年の台風10号)鏡川の川底は2m以上も埋もれ天井川かと思うほどでした(川底が平地より高い川)

さて、こうした河川からの流入の堆積物が浦戸湾へ流入し豊富な栄養となってると思います。ただ、現在の状況では栄養過多ですよね。浦戸湾が見えないようなメタボリックになってます。

水深の無い干潟形成も浦戸湾の特徴で色んな動植物をはぐくんでるのは間違いない事です。

水路図で見れば判りますが浦戸湾の東側は埋め立てられ木材団地や工業地帯になってます、しかしオーバーフローの関係などで西側は埋め立てた事はあるのですがすぐに浚渫して埋め立ては中止となりました。その影響で今でも自然のまま海岸線を形成してます。当然大雨の時にも影響が有りますから現在の浦戸湾は埋め立てたりするのは無理だと思います。

大昔の文明では蛋白源の確保に養殖された魚も有ったようです。メキシコ近辺に見られる文明などは淡水養殖の水深は計ったように2mだそうです。この話はまたいつかするかも?